- 数十次回眸,我与云冈对话

- 2025-04-14 16:30:04 作者:赵小霞

我曾在不同的季节、不同的光线、不同情形下,数十次造访云冈石窟。这座开凿于北魏年间的皇家石窟群,不仅是中国佛教艺术的巅峰之作,更是一部镌刻在石头上的文明史诗。这座千年石窟就像一本永远读不完的书,每一次翻阅都能获得新的启迪。

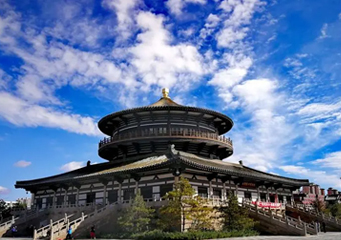

初遇云冈石窟的那个盛夏,我还是个刚入行的年轻记者。带着好奇和欣喜踏入这片佛国净土,走进昙曜广场,便开始了探秘云冈石窟的旅程:穿过礼佛大道,六牙白象的浮雕在阳光下泛着青灰色的光晕;走近帝后礼佛图,带着愿望的红绸子摇曳,菩提树影正婆娑;再往前走走,山堂水殿的盛景映入眼帘,这是根据《水经注》所记载的景象而重建的,带给游客不一样的体验;接下来便是东西绵延一公里的石窟群,每进一窟都能感受到新的震撼与感动,初见是眼花缭乱的佛国世界,是巨大与微小的强烈反差,是东方与西方文明的精彩融合,是古代工匠精神的完美体现……太多的新感受冲击着我的大脑,一切都是那么激动人心,云冈石窟来一次真的不够。

站在云冈石窟标志性的第20窟露天大佛前,我仰望着他那历经千年风雨却依然慈悲的面容,内心涌起难以言说的震撼。大佛高13.7米,结跏趺坐,双手结禅定印,低垂的眼睑中仿佛蕴含着无尽的智慧,背光的火焰纹、坐佛、飞天等浮雕精致而华美,衬托得主佛雄浑大气。当阳光洒在他的脸上,为庄严的佛像镀上一层温暖的金色,那一刻,我仿佛听到了历史的回响,看到了一个时代的信仰与追求。

当第18窟的千佛袈裟突然闯入视野时,我理解了何为“艺术的暴击”——那些不足寸余的坐佛密密麻麻排列在主佛衣褶间,每一尊都带着穿越千年的微笑。

后来,我带着多位朋友和家人来过云冈石窟,是一场场惬意的游览,是一次次强烈的推荐,是一点点细致的品读。更多的造访云冈石窟,是由于一次次深入的采访,采访云冈石窟的各种展览、多样演出、四季景色、热点话题、云冈人的故事、云冈研究的进程以及发生在云冈石窟各种各样精彩的瞬间。数十次的造访云冈石窟,我在读懂和读不懂云冈石窟之间徘徊,穿梭于每个洞窟,我久看不厌。

随着采访的深入,我逐渐了解到云冈石窟背后的故事。公元460年,北魏文成帝下令开凿石窟,昙曜法师率领数千工匠,在武州山南麓的砂岩峭壁上,一锤一凿地开凿出这片佛国净土。早期的昙曜五窟气势恢宏,佛像高大庄严,带有明显的犍陀罗艺术风格,展现了北魏王朝的气度与佛教的兴盛。在随后的数十年间,云冈石窟不断扩建,形成了今天东西绵延1公里的规模。中期的石窟开始出现汉化趋势,佛像面容逐渐变得清秀,服饰也由袒右肩式变为褒衣博带式。晚期的石窟则更加精美细腻,飞天、伎乐天、供养人等形象栩栩如生,展现了北魏工匠高超的技艺和丰富的想象力。

近期造访云冈石窟,是在一个夹杂着小雪的春日清晨。当淅淅沥沥的雪花洒在石窟上时,我看到了一个不一样的云冈。寒风中的佛像仿佛被唤醒,面容更加清冽,眼神更加灵动。我漫步在洞窟之间,细细品味着每一尊造像的细节。石窟群前的古道车辙,第6窟中心塔柱上的浮雕故事,第9窟前室北壁的“降魔成道”图,第12窟穹顶飞天反弹琵琶的灵动曲线,第19窟外壁金灿灿的小佛……这些熟悉的画面焕发着新的生机。

在做记者的日子里,我结识了许多守护云冈的人。壁画修复师戴宇翔说,修复壁画就像是在和时间赛跑,既要与自然侵蚀抗争,又要保持文物的原真性。博物馆副馆长张旭云说,藏在云冈石窟大景区最“末梢”的博物馆,收藏着400余件文物,它们见证着云冈石窟的过往,记录着云冈石窟背后的故事。

在导游李美平的讲解里,我读到了另一种云冈,她对云冈的每一尊佛像、每一个故事都如数家珍。她总会在第13窟交脚弥勒前停留:“看这尊菩萨的悬空右手,全靠隐蔽的右臂支撑。”这样的细节,正是云冈工匠留给后人的密码。她说,每次讲解都是一次新的学习,云冈就像一个永远读不完的宝库,总能发现新的惊喜。

随着采访深入,云冈的时空维度不断延展。在早期昙曜五窟的犍陀罗式高鼻深目中,我看见了丝绸之路的驼影;中期汉化风格的褒衣博带造像,记录着孝文帝改革的决心;晚期第39窟塔柱上的斗栱结构,则预示了平城艺术向龙门石窟的嬗变。这些石头里的文明对话,让梁思成先生“活化石”的比喻愈发鲜活。云冈石窟记录了中国佛教艺术本土化的全过程,展现了中华文明兼容并蓄的博大胸怀。

如今再访云冈石窟,总要站在第20窟大佛前静立片刻,风雨剥蚀了部分背光浮雕,但主佛低垂的眼睑依旧含着悲悯。西立佛坍塌虽有遗憾,但云冈的魅力在已知和未知中为游客保留了惊喜。确实,这些镌刻在石头上的艺术瑰宝,不仅让我们看到了古人的智慧与创造力,更为我们提供了一个理解中华文明的独特视角。

当相机变成笔记本又变成录音笔,当新鲜好奇沉淀为敬畏思考,我渐渐懂得云冈不是冰冷的石壁,而是文明的血脉。数十次的回眸,我与云冈的对话仍在继续。每一次造访,都能发现新的细节,产生新的感悟。作为记者,我将继续记录云冈的故事,让更多人了解这座艺术宝库的价值,感受中华文明的魅力。(编辑:赵小霞)

-----------------------------------------------------------------------